Inhaltsverzeichnis:

Wichtigste Erkenntnisse

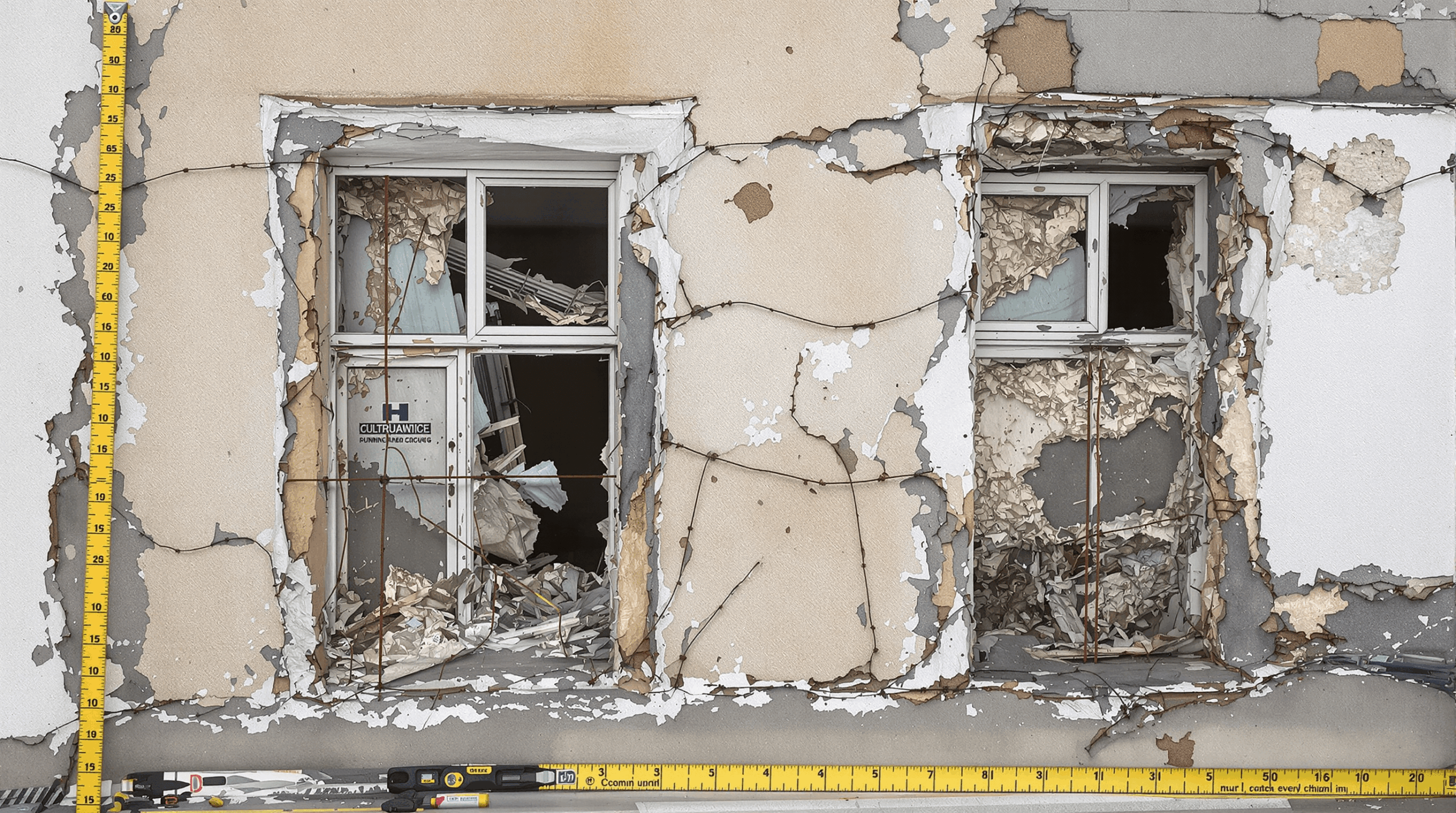

Bauschadenskunde analysiert Bauwerksschäden systematisch und entwickelt Präventionsstrategien zur Werterhaltung

Hauptursachen für Bauschäden sind Feuchtigkeit, Materialermüdung, Planungsfehler und mangelhafte Ausführung

Moderne Diagnoseverfahren wie Thermografie und Ultraschall ermöglichen frühzeitige Schadenserkennung

Regelmäßige Bauwerksinspektion und präventive Maßnahmen reduzieren Sanierungskosten um bis zu 70%

Fachkenntnisse in Bauschadenskunde sind für Immobilienkaufleute, Sachverständige und Architekten unverzichtbar

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Bauschäden in Deutschland erreichen jährlich Milliardenhöhe – Schätzungen variieren zwischen 4 und 10 Milliarden Euro. Diese enormen Kosten entstehen durch mangelhafte Planung, fehlerhafte Ausführung und unzureichende Wartung von Gebäuden. Die Bauschadenskunde hat sich als unverzichtbare Disziplin etabliert, um diese Verluste zu minimieren und die Dauerhaftigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.

Als interdisziplinäres Fachgebiet im Bauwesen verbindet die Bauschadenskunde technisches Wissen mit wirtschaftlichen Überlegungen. Sie analysiert nicht nur bestehende Schäden, sondern entwickelt systematische Ansätze zur Schadensvermeidung und zur nachhaltigen Instandsetzung von Bauwerken.

Definition und Grundlagen der Bauschadenskunde

Die Bauschadenskunde ist eine wissenschaftliche Disziplin zur systematischen Untersuchung von Bauwerksschäden und deren Ursachen. Sie fokussiert auf die Analyse physikalischer und chemischer Schadensprozesse in Baukonstruktionen und entwickelt Methoden zur Schadensbewertung und Instandsetzungsplanung.

Ein Bauschaden bezeichnet unbeabsichtigte Veränderungen an Bauwerken, die während der Herstellung, Nutzung oder durch äußere Einwirkungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Stand- und Tragsicherheit, Funktionsfähigkeit sowie Gebrauchssicherheit innerhalb der normalen Nutzungsdauer. Wichtig ist die Abgrenzung zu Baumängel, die Fehler in Planung oder Ausführung darstellen, aber nicht zwangsläufig zu Schäden führen.

Die rechtlichen Grundlagen basieren auf der VOB/B und verschiedenen DIN-Normen für die Mängelbewertung. Nach BGB §§ 634-639 besteht eine 5-jährige Gewährleistungspflicht für Bauwerke, die bei der Bewertung von Schäden eine zentrale rolle spielt.

Der interdisziplinäre Ansatz verbindet Bauingenieurwesen, Materialwissenschaft und Immobilienwirtschaft. Diese Verknüpfung ist essentiell, da Bauschäden komplexe Wechselwirkungen zwischen Material, Konstruktion, Nutzung und Umwelteinfluss aufweisen.

Häufige Ursachen von Bauschäden

Statistische Auswertungen zeigen vier Hauptkategorien von Schadensursachen: etwa 45-55% der Bauschäden entstehen durch Ausführungsfehler, 20-30% durch Planungsfehler, 10-20% durch Materialfehler und der rest durch Nutzungsfehler oder Umwelteinflüsse. Diese Daten bilden die Grundlage für präventive Maßnahmen und Qualitätssicherungskonzepte.

Die Analyse der Ursachen zeigt, dass viele Schäden vermeidbar wären. Risikofaktoren und Einflussparameter auf die Schadensentwicklung lassen sich durch systematische Überwachung und Wartung minimieren. Besonders in der frühen Projektphase können durch sorgfältige Planung und Materialauswahl spätere Folgekosten erheblich reduziert werden.

Feuchtigkeitsbedingte Schäden

Undichte Dachabdichtungen verursachen mit 35% aller Bauschäden die häufigsten Probleme. Diese entstehen durch mangelhafte Verarbeitung, Materialermüdung oder mechanische Beschädigungen. Die Folgen reichen von oberflächlichen Verfärbungen bis zu strukturellen Schäden an der Bausubstanz.

Aufsteigende Feuchtigkeit in Kellerwänden durch mangelhafte Horizontalsperre betrifft besonders Altbauten. Die Sanierung erfordert aufwändige Injektionsverfahren oder nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen, die erhebliche Kosten verursachen.

Kondensatbildung in Wärmebrücken bei unzureichender Dämmung führt zu lokalen Feuchtigkeitsansammlungen. Diese begünstigen Schimmelbildung mit erheblichen Gesundheitsrisiken für die Nutzer. Moderne Dämmkonzepte und wärmebrückenfreie Konstruktionen vermeiden diese Probleme.

Rohrbrüche und Leckagen in Sanitärinstallationen verursachen oft versteckte Schäden in der Bausubstanz. Früherkennungssysteme und regelmäßige Wartung können diese Risiken minimieren.

Material- und Alterungsschäden

Betonkorrosion durch Carbonatisierung tritt typischerweise nach 30-50 Jahren Nutzungsdauer auf. Der pH-Wert des Betons sinkt durch Kohlendioxideinwirkung, wodurch der Korrosionsschutz der Bewehrung verloren geht. Diese Schäden erfordern umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen mit hohen Kosten.

Rostschäden an Stahlbauteilen entstehen durch unzureichenden Korrosionsschutz oder dessen Verschleiß. Besonders exponierte Bereiche wie Balkone oder Vordächer sind betroffen. Präventive Beschichtungssysteme und regelmäßige Wartung verlängern die Lebensdauer erheblich.

Holzschädlinge wie Hausbockkäfer und Holzwurm befallen Dachkonstruktionen und Tragwerke. Frühzeitige Erkennung durch sachkundige Inspektion und präventive Behandlung verhindern strukturelle Schäden. Konstruktiver Holzschutz ohne chemische Behandlung ist nachhaltiger und umweltfreundlicher.

UV-bedingte Materialermüdung betrifft besonders Kunststoffbauteile an Fassaden. Thermische Wechselbelastung führt zu Rissbildung und Materialversagen. Die Materialauswahl sollte die örtlichen Klimabedingungen berücksichtigen.

Methoden der Schadenserkennung und -analyse

Moderne Diagnoseverfahren ermöglichen eine präzise Analyse von Bauschäden ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz. Die Auswahl der Methoden richtet sich nach dem zu untersuchenden Baustoff, der Zugänglichkeit und den spezifischen Fragestellungen. Eine systematische Vorgehensweise kombiniert verschiedene Verfahren für optimale Ergebnisse.

Der Vergleich zerstörungsfreier und Invasiver Untersuchungsmethoden zeigt deutliche Vorteile der modernen Technologien. Kostenfaktoren und Zeitaufwand verschiedener Analyseverfahren variieren erheblich, wobei die Investition in hochwertige Diagnostik langfristig Einsparungen bringt.

Zerstörungsfreie Prüfverfahren

Thermografie zur Erkennung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden hat sich als Standardverfahren etabliert. Die Aufnahmen zeigen Temperaturunterschiede, die auf Dämmdefekte oder Leckagen hinweisen. Kosten liegen bei 500-1.500 Euro pro Einfamilienhaus und amortisieren sich durch frühzeitige Schadenserkennung.

Ultraschallprüfung ermöglicht die Bewertung der Betonqualität und Risstiefenbestimmung ohne Substanzverlust. Das Verfahren eignet sich besonders für die Überwachung kritischer Tragwerksteile und liefert präzise Daten über die Materialstruktur.

Endoskopie erschließt unzugängliche Hohlräume und Leitungsverläufe für die visuelle Inspektion. Moderne Geräte mit hochauflösenden Kameras dokumentieren den Zustand versteckter Bereiche und ermöglichen gezielte Sanierungsmaßnahmen.

Georadar ortet Bewehrung und Leitungen im Beton ohne Beschädigung der Oberfläche. Die Technologie ist unverzichtbar für die Planung von Durchbrüchen und Befestigungen in bestehenden Strukturen.

Elektrische Widerstandsmessung bestimmt die Feuchtigkeitsverteilung in Bauteilen. Die Methode liefert quantitative Daten für die Bewertung von Trocknungsmaßnahmen und die Überwachung des Sanierungserfolgs.

Materialprüfung und Laboranalyse

Bohrkernentnahme zur Bestimmung der Betondruckfestigkeit kostet etwa 150-300 Euro pro Probe inklusive Laboranalyse. Diese Investition ist essentiell für die Beurteilung der Tragfähigkeit und die Planung von Verstärkungsmaßnahmen.

Salzgehaltsanalyse bei Tausalzschäden an Betonbauteilen zeigt das Ausmaß der Kontamination. Die Ergebnisse bestimmen die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und deren Umfang.

Mikroskopische Untersuchung von Rissen und Materialstrukturen liefert detaillierte Informationen über Schadensmechanismen. Diese Analyse ist Grundlage für die Entwicklung dauerhafter Reparaturkonzepte.

Chemische Analyse von Ausblühungen und Verfärbungen identifiziert schädliche Substanzen und deren Herkunft. Diese Informationen sind entscheidend für die Auswahl geeigneter Sanierungsverfahren.

Schadstoffuntersuchung bei Asbest und PCB in Altbauten ist rechtlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant. Die Kosten variieren je nach Umfang, sind aber unverzichtbar für die Planung sicherer Sanierungsmaßnahmen.

Bauwerksdiagnose und Bewertungsverfahren

Die systematische Vorgehensweise bei der Bauwerksinspektion folgt der DIN 1076 und gewährleistet standardisierte bewertungsverfahren. Bewertungskriterien für Schadensschweregrade von 0 bis 4 ermöglichen eine objektive Einschätzung des Handlungsbedarfs und die Prioritätensetzung für Instandsetzungsmaßnahmen.

Moderne Dokumentation und Reporting mit digitalen Erfassungssystemen verbessern die Effizienz und Nachvollziehbarkeit. Tablet-basierte Checklisten und Cloud-Systeme ermöglichen die Echtzeitübertragung von Inspektionsdaten und deren sofortige auswertung.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener Sanierungsoptionen berücksichtigt nicht nur die direkten Kosten, sondern auch langfristige Aspekte wie Energieeffizienz und Wertermittlung. Diese ganzheitliche Betrachtung ist essentiell für nachhaltige Investitionsentscheidungen.

Prognosemodelle zur Abschätzung der Restnutzungsdauer nutzen Probabilistische Modelle und berücksichtigen verschiedene Einflussfaktoren. Diese analyse bildet die Grundlage für Lebenszyklusbasierte Instandhaltungsstrategien.

Präventive Maßnahmen und Schadensvermeidung

Strategien zur vorbeugenden Instandhaltung mit definierten Wartungsintervallen reduzieren Sanierungskosten um bis zu 70%. Die langfristige Kostenbetrachtung zwischen Prävention und Reparatur zeigt deutliche Vorteile systematischer Wartungskonzepte.

Qualitätssicherung in Planung und Ausführung beginnt bereits in der Entwurfsphase. Sorgfältige Materialauswahl, konstruktive Detaillierung und Bauüberwachung verhindern die meisten Schadensfälle. Die Zusatzkosten für erhöhte Qualitätsstandards amortisieren sich durch vermiedene Folgeschäden.

Regelmäßige Inspektion und Wartung

Jährliche Dachinspektion zur Früherkennung von Undichtigkeiten sollte vor der Witterungsperiode erfolgen. Die Überprüfung von Abdichtungen, Anschlüssen und Entwässerung kostet einen Bruchteil einer Schadenssanierung.

Zweijährliche Fassadenprüfung bei Hochhäusern nach DGUV Vorschrift 3 ist rechtlich vorgeschrieben und sicherheitsrelevant. Die Inspektion umfasst die Überprüfung von Befestigungen, Fugen und Oberflächenschäden.

Monatliche Kontrolle von Entwässerungsanlagen und Dachabläufen verhindert Rückstau und Wasserschäden. Besonders im Herbst ist die Entfernung von Laub und anderen Verstopfungen essentiell.

Quartalsmäßige Überprüfung der Heizungsanlage und Rohrleitungen erkennt Leckagen frühzeitig. Thermografische Kontrollen zeigen auch kleine Undichtigkeiten, bevor größere Schäden entstehen.

Digitale Wartungsdokumentation mit Tablet-basierten Checklisten gewährleistet die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Inspektionen. Cloud-basierte Systeme ermöglichen die zentrale verwaltung aller Wartungsdaten.

Bauliche Schutzmaßnahmen

Redundante Abdichtungssysteme bei kritischen Bauteilen erhöhen die Sicherheit gegen Feuchteschäden. Das Zwei-Ebenen-Prinzip mit Haupt- und Notabdichtung ist bei exponierten Bereichen Standard.

Wärmebrückenfreie Konstruktion nach EnEV-Standard reduziert Kondensationsrisiken erheblich. Die zusätzlichen Planungskosten amortisieren sich durch niedrigere Energiekosten und vermiedene Feuchteschäden.

Materialauswahl mit erhöhter Dauerhaftigkeit in exponierten Bereichen rechtfertigt höhere Anfangsinvestitionen durch längere Nutzungsdauer. Besonders bei Balkonen und Terrassen zahlt sich hochwertige Ausstattung aus.

Konstruktiver Holzschutz ohne chemische Behandlung nutzt bauphysikalische Prinzipien zur Feuchteregulierung. Hinterlüftete Konstruktionen und Kapillarbrechende Schichten verhindern Pilzbefall natürlich.

Drainagesysteme zur kontrollierten Wasserableitung schützen Fundamentbereiche vor Feuchtigkeitsschäden. Die fachgerechte Planung und Ausführung ist kritisch für die langfristige Funktionsfähigkeit.

Sanierungsstrategien und Instandsetzungsmethoden

Die Übersicht verschiedener Sanierungsansätze reicht von Teilreparatur bis Komplettsanierung. Der Kostenvergleich und die Nutzungsdauerbetrachtung verschiedener Instandsetzungsmethoden zeigen oft Vorteile umfassender Maßnahmen gegenüber Einzelreparaturen.

Moderne Sanierungstechnologien und innovative Baustoffe ermöglichen effizientere und nachhaltigere Lösungen. Beispiele sind selbstheilende Betone, die kleine Risse automatisch verschließen, oder neue Abdichtungssysteme mit erhöhter UV-Beständigkeit.

Denkmalschutzaspekte bei historischen Gebäuden erfordern spezielle Lösungen, die Authentizität und Funktionalität verbinden. Die Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflegern und Sanierungsexperten ist essentiell für erfolgreiche Projekte.

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt ökologische und ökonomische Aspekte über den gesamten Lebenszyklus. Diese ganzheitliche Betrachtung wird zunehmend wichtiger für Investitionsentscheidungen.

Moderne Injektionsverfahren für Mauerwerksabdichtung erreichen hohe Erfolgsquoten bei minimalen Eingriffen. Die verfahren eignen sich besonders für bewohnte Objekte, da die Nutzung kaum eingeschränkt wird.

Rechtliche Aspekte und Gewährleistung

Die Mängelhaftung nach BGB §§ 634-639 mit 5-jähriger Gewährleistung definiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauschäden. Die Abgrenzung zwischen Mangel und Verschleiß nach VOB/B ist oft Streitpunkt bei Gewährleistungsansprüchen.

Die Beweislastverteilung bei versteckten Mängel liegt zunächst beim Auftraggeber. Nach § 477 BGB kehrt sich jedoch die Beweislast um, wenn Mängel innerhalb von zwei Jahren nach Abnahme auftreten.

Sachverständigengutachten und gerichtliche Auseinandersetzungen erfordern fundierte Dokumentation und technische Analyse. Die Qualität der Gutachter entscheidet oft über den Ausgang rechtlicher Verfahren.

versicherungsrechtliche Aspekte bei Bauschäden sind komplex und hängen von der Schadensursache ab. Bauleistungsversicherungen decken Schäden während der Bauzeit, während Gebäudeversicherungen für Folgeschäden aufkommen.

Die Unterschiede zwischen normaler Abnutzung, Verschleiß und Bauschaden sind entscheidend für Ansprüche aus Gewährleistung und Versicherung. Eine präzise Definition und dokumentation ist daher essentiell.

Digitalisierung in der Bauschadenskunde

Building Information Modeling (BIM) ermöglicht lebenszyklusbasierte Schadensprognosen durch die Integration aller Gebäudedaten. Die Technologie revolutioniert die Planung und Überwachung von Instandhaltungsmaßnahmen.

Künstliche Intelligenz zur automatisierten Rissidentifikation analysiert Smartphone-Fotos und klassifiziert Schäden automatisch. Maschinelles Lernen verbessert kontinuierlich die Erkennungsgenauigkeit und reduziert den Aufwand für routine-Inspektionen.

Drohnenbasierte Fassadeninspektion bei Hochbauten ermöglicht die Überprüfung schwer zugänglicher Bereiche ohne aufwändige Gerüste. Hochauflösende Kameras und Sensoren dokumentieren den Zustand präzise und kostengünstig.

IoT-Sensoren für kontinuierliches Monitoring von Feuchtigkeit und Temperatur ermöglichen Predictive Maintenance. Die permanente Überwachung kritischer Parameter warnt frühzeitig vor Schadensentwicklungen.

Digitale Zwillinge für Predictive Maintenance kombinieren reale Sensordaten mit virtuellen Modellen. Diese Technologie prognostiziert Wartungsbedarfe und optimiert Instandhaltungsstrategien.

Weiterbildung und Qualifikation

Zertifikatslehrgänge für Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024 gewährleisten einheitliche Qualitätsstandards. Die Ausbildung umfasst technische Grundlagen, Rechtskenntnisse und praktische Übungen.

Die Fortbildungspflicht für Immobilienkaufleute nach §34c GewO erfordert regelmäßige Aktualisierung des Fachwissens. Bauschadenskunde ist dabei ein zentrales Thema für die professionelle Immobilienbewertung.

Fachtagungen und Seminare der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde bieten aktuelles Wissen zu neuen Technologien und Verfahren. Der Austausch mit Experten fördert das Verständnis komplexer Schadensmechanismen.

Online-Kurse und E-Learning-Plattformen für Bauschadenskunde ermöglichen flexibles Lernen. Interaktive Module und Fallstudien vertiefen das Verständnis praktischer Anwendungen.

Kooperationen zwischen Hochschulen und Praxispartnern verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Forschungsprojekte entwickeln innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen der Bauschadenskunde.

Die Institutionen wie die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) und Fraunhofer-Institute treiben die Forschung voran. Ihre Ergebnisse fließen in Normen und Richtlinien ein und prägen die berufspraxis.

Häufig gestellte Fragen zur Bauschadenskunde

Welche Kosten entstehen bei einer professionellen Bauwerksdiagnose?

Eine umfassende Bauwerksdiagnose kostet zwischen 2.000-8.000 Euro je nach Gebäudegröße und Untersuchungsumfang. Thermografische Untersuchungen liegen bei 500-1.500 Euro pro Einfamilienhaus, während Bohrkernentnahmen etwa 150-300 Euro pro Probe inklusive Laboranalyse Kosten. Diese Investition amortisiert sich durch frühzeitige Schadenserkennung und vermiedene Folgekosten, die oft das Zehnfache der Diagnostik betragen.

Wie oft sollten präventive Gebäudeinspektionen durchgeführt werden?

Für eine optimale Schadensprävention sollten jährliche Grundinspektionen aller kritischen Bauteile wie Dach und Fassade erfolgen. Gebäude über 10 Jahre benötigen zusätzlich zweijährliche Detailprüfungen. Nach extremen Wetterereignissen wie Sturm oder Hagel sind Sonderprüfungen erforderlich. Gewerbliche Immobilien brauchen aufgrund höherer Beanspruchung häufigere Kontrollen. Die Regelmäßigkeit der Inspektion ist entscheidender als deren Intensität.

Welche Qualifikationen benötigt man als Bausachverständiger?

Ein Bausachverständiger benötigt ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen oder Architektur mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. zusätzlich ist eine Qualifikation als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger erforderlich. Regelmäßige Fortbildung mit mindestens 20 Stunden jährlich nach DIN EN ISO/IEC 17024 und eine Berufshaftpflichtversicherung mit mindestens 500.000 Euro Deckungssumme sind vorgeschrieben. Spezialisierungen in bestimmten Bereichen wie Denkmalschutz oder energieeffizienz erweitern die Einsatzgebiete.

Wie unterscheidet sich Bauschadenskunde von der allgemeinen Bauüberwachung?

Bauschadenskunde fokussiert auf bereits eingetretene Schäden und deren wissenschaftliche analyse, während Bauüberwachung präventiv während der Bauphase zur Qualitätssicherung erfolgt. Die Bauschadenskunde erfordert spezielles Fachwissen über Schadensmechanismen und Materialverhalten. Ihre Methoden umfassen forensische Untersuchungen und Gutachtenerstellung für rechtliche Verfahren. Bauüberwachung konzentriert sich dagegen auf die Einhaltung von Plänen und Normen während der Errichtung.

Welche neuen Technologien revolutionieren die Bauschadensanalyse?

3D-Laserscanning ermöglicht präzise Verformungsmessungen mit Millimeter-Genauigkeit und dokumentiert komplexe Geometrien vollständig. Hyperspektrale Bildgebung erkennt Materialveränderungen unsichtbar für das menschliche Auge. Maschinelles Lernen automatisiert die Rissbewertung anhand von Smartphone-Fotos und verbessert die Erkennungsgenauigkeit kontinuierlich. Blockchain-Technologie sichert manipulationssichere Dokumentation von Schadensgutachten. Diese Technologien reduzieren Kosten und erhöhen die Präzision der Schadensanalyse erheblich.